Cesare Poma nacque a Biella nel 1862 da una famiglia di imprenditori tessili che si dedicarono al settore cotoniero.

Studiò legge a Torino e divenne console per il Regno d’Italia in varie città, tra le quali Smirne, Cardiff, Johannesburg, Tien-tsin. In quest’ultima località cinese, dal 1901 fu il primo diplomatico e pubblicò il primo giornale italiano stampato in Cina, il Bollettino italiano dell’Estremo Oriente.

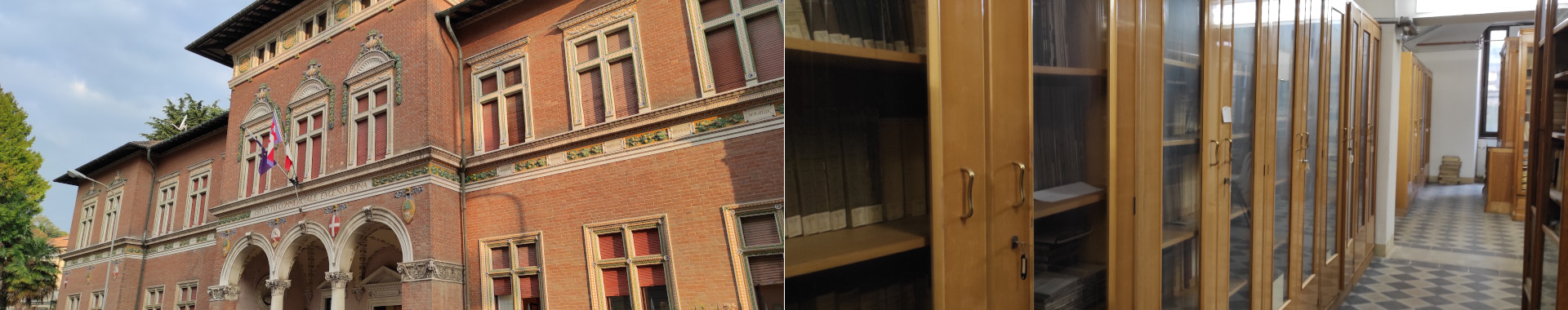

Nel 1910 ritornò in Italia per coltivare la sua passione per la ricerca storica, la letteratura e la numismatica di cui era cultore. Studiò l’onomastica e la toponomastica biellese, consultando catasti e documenti per arrivare a redigere numerose schede manoscritte, oggi conservate alla Biblioteca civica e in corso di digitalizzazione e trascrizione da parte del professor Diego Catto, volontario dell’associazione Amici della Biblioteca. Raccolse numerose carte, incisioni, stampe, opuscoli ed altre interessanti opere e documenti, fra i quali rari oggetti e testi in lingua manciù.

Alla sua morte, avvenuta nel 1932, la madre Clelia Bona De Fabianis, effettuò un’importante donazione delle raccolte del figlio Cesare. Fra le 276 opere giunte alla Civica (con il nome di Donazione Clelia Poma de Fabianis), è presente anche il Compendium theologicae veritatis, un incunabolo stampato a Venezia nel 1485.

Studiò legge a Torino e divenne console per il Regno d’Italia in varie città, tra le quali Smirne, Cardiff, Johannesburg, Tien-tsin. In quest’ultima località cinese, dal 1901 fu il primo diplomatico e pubblicò il primo giornale italiano stampato in Cina, il Bollettino italiano dell’Estremo Oriente.

Nel 1910 ritornò in Italia per coltivare la sua passione per la ricerca storica, la letteratura e la numismatica di cui era cultore. Studiò l’onomastica e la toponomastica biellese, consultando catasti e documenti per arrivare a redigere numerose schede manoscritte, oggi conservate alla Biblioteca civica e in corso di digitalizzazione e trascrizione da parte del professor Diego Catto, volontario dell’associazione Amici della Biblioteca. Raccolse numerose carte, incisioni, stampe, opuscoli ed altre interessanti opere e documenti, fra i quali rari oggetti e testi in lingua manciù.

Alla sua morte, avvenuta nel 1932, la madre Clelia Bona De Fabianis, effettuò un’importante donazione delle raccolte del figlio Cesare. Fra le 276 opere giunte alla Civica (con il nome di Donazione Clelia Poma de Fabianis), è presente anche il Compendium theologicae veritatis, un incunabolo stampato a Venezia nel 1485.

La Miscellanea Poma è un volume che raccoglie 23 pubblicazioni dello studioso e uomo di cultura biellese. L’opera comprende studi e ricerche su molteplici e particolari tematiche: dal dialetto di Ayas all’origine di cognomi italiani e biellesi; dalla relazione sul commercio delle cosiddette “Loupes”, o nocchi di noce (escrescenze presenti su molte piante, fra le più ricercate quelle del noce) in Anatolia, del 1887, all’iscrizione celtica su pietra trovata in un terreno presso San Bernardino di Briona e conservata nel chiostro della cattedrale di Novara.

Curioso è il fascicolo Da Biella a Parigi nel 1556, estratto dal Bollettino Storico per la provincia di Novara, anno 1917, fasc 3. e 4., di cui Poma pubblica le prime 16 pagine ritenute più interessanti: il documento, uno «scartafaccio di 46 pagine, di mano di Pietro Popolo…» il quale, su incarico della comunità di Andorno, fu mandato in Francia, alla corte di Enrico II, per dirimere delle antiche e radicate controversie con Biella. Degno di nota è anche il Processo e condanna al rogo d’una strega di Miagliano nel 1470-1, edito a Biella nel 1913. La pubblicazione si riferisce ad un fascicolo di 20 fogli, allora contenuto nell’Archivio Civico presso la Scuola professionale di Biella (oggi conservato all’Archivio di Stato di Biella), che riporta le vicende del processo contro «Giovanna moglie di Antoniotto de Monduro, di Salussola, già di Miagliano, per stregheria». Il procedimento penale ebbe luogo a Salussola nel 1470 e la «condanna corporale» della donna «eretica, di cattiva condizione, voce e fama...», in base a quanto riportato nella sentenza, venne eseguita a Tollegno il 17 agosto 1471, presso il «ruscello (riale) di Dunasco» ai confini con Miagliano. Singolare e divertente è invece la pubblicazione de La mascheretta veneziana: pasticcio veneto-ebraico. L’opuscolo di 15 pagine, presente a catalogo solamente nella nostra biblioteca, fa anche riferimento ad un acquisto di opere, in parte manoscritte e in parte stampate in differenti località italiane, che Poma fece alla fiera di Campo dei Fiori di Roma. È un componimento carnevalesco, ironico e scherzoso, scritto in ebraico e tradotto in veneziano con la spiegazione di alcune parole. L’incipit del testo fa supporre che l’intrattenimento abbia avuto luogo in casa del signor Jacò della Viola, nel 1726. Questo “chiribizzo” veniva rappresentato con musiche e balli, in riferimento alla festa del Purim e alla lettura della Meghillà di Ester. Quest’ultima è conservata fra i manoscritti della Civica. È un rotolo pergamenaceo di 6 metri, in parte mutilo e a breve verrà digitalizzato grazie al progetto Biell@ in rete con cui la Biblioteca si è aggiudicata il finanziamento da parte della Regione Piemonte.

Curioso è il fascicolo Da Biella a Parigi nel 1556, estratto dal Bollettino Storico per la provincia di Novara, anno 1917, fasc 3. e 4., di cui Poma pubblica le prime 16 pagine ritenute più interessanti: il documento, uno «scartafaccio di 46 pagine, di mano di Pietro Popolo…» il quale, su incarico della comunità di Andorno, fu mandato in Francia, alla corte di Enrico II, per dirimere delle antiche e radicate controversie con Biella. Degno di nota è anche il Processo e condanna al rogo d’una strega di Miagliano nel 1470-1, edito a Biella nel 1913. La pubblicazione si riferisce ad un fascicolo di 20 fogli, allora contenuto nell’Archivio Civico presso la Scuola professionale di Biella (oggi conservato all’Archivio di Stato di Biella), che riporta le vicende del processo contro «Giovanna moglie di Antoniotto de Monduro, di Salussola, già di Miagliano, per stregheria». Il procedimento penale ebbe luogo a Salussola nel 1470 e la «condanna corporale» della donna «eretica, di cattiva condizione, voce e fama...», in base a quanto riportato nella sentenza, venne eseguita a Tollegno il 17 agosto 1471, presso il «ruscello (riale) di Dunasco» ai confini con Miagliano. Singolare e divertente è invece la pubblicazione de La mascheretta veneziana: pasticcio veneto-ebraico. L’opuscolo di 15 pagine, presente a catalogo solamente nella nostra biblioteca, fa anche riferimento ad un acquisto di opere, in parte manoscritte e in parte stampate in differenti località italiane, che Poma fece alla fiera di Campo dei Fiori di Roma. È un componimento carnevalesco, ironico e scherzoso, scritto in ebraico e tradotto in veneziano con la spiegazione di alcune parole. L’incipit del testo fa supporre che l’intrattenimento abbia avuto luogo in casa del signor Jacò della Viola, nel 1726. Questo “chiribizzo” veniva rappresentato con musiche e balli, in riferimento alla festa del Purim e alla lettura della Meghillà di Ester. Quest’ultima è conservata fra i manoscritti della Civica. È un rotolo pergamenaceo di 6 metri, in parte mutilo e a breve verrà digitalizzato grazie al progetto Biell@ in rete con cui la Biblioteca si è aggiudicata il finanziamento da parte della Regione Piemonte.

La rarità della La mascheretta Veneziana ha fatto sì che la Biblioteca del Museo Correr di Venezia ne abbia richiesta la riproduzione giudicando fondamentale poterne acquisire il contenuto.

Maurizio Pavarin